Unser digitales Zeitalter führt zu Fragen, die früher nicht gestellt werden mussten. Digitale Lesegeräte eröffnen neue Möglichkeiten, die das Buch erweitern werden. Dafür ist von entscheidender Bedeutung zu verstehen, was das Buch eigentlich ausmacht und was nicht.

Das vergangene Jahr ist für das Buch sehr spannend gewesen. Der Verkaufsstart des iPads war für viele, insbesondere in der Verlagsbranche, ein Hoffnungsschimmer, alte Kundenschichten halten und neue binden zu können. Dabei erstaunt es, wie wenig insbesondere etablierte Verlage auf die Möglichkeiten digitaler Lesegeräte vorbereitet zu sein schienen, und so überrascht es kaum, dass es hitzige Diskussionen gegeben hat, inwieweit es überhaupt ein Geschäftsmodell geben kann, wenn doch alle ein kostenfreies Internet erwarten und zur Verfügung haben. Meiner Meinung nach liegt die Lösung hierfür in der Qualität des Angebots, denn überzeugt ein Produkt, bin ich bereit, dafür Geld auszugeben. Damit qualitativ hochwertige digitale Bücher entstehen können, müssen sich Autoren, Produzenten und Gestalter jedoch ihrer Sache sicher sein. Im Falle des Buches bedeutet dies, dass sie klar definieren können müssen, was ein digitales Buch ist und was nicht. Dazu gehört auch, es von seinem analogen Vorgänger abgrenzen zu können, ohne den Nutzen des gebundenen Buches in Frage zu stellen. Denn wenn alles richtig gemacht wird, sind beide Varianten des selben Motivs und haben beide ihre Existenzberechtigung.

Der Kern des Buches

Das gebundene Buch hat zentrale Vorteile: es ist portabel, es braucht keinen Strom, es passt sich dem Umgebungslicht an, da es nicht selbsttätig leuchtet. Darüber hinaus besticht es vor allem durch seine Verständlichkeit: Wir kennen Bücher seit Jahrhunderten, wir sind uns ihrer Grundstrukturen bewusst, wir wissen, wie wir sie zu handhaben haben – sowohl auf Seiten des Lesers als auch auf Seiten des Autors und des Gestalters. Es gibt Seiten mit Text und Bildern, eine Gliederung in Kapitel, einen Umschlag, der die wesentlichen Aspekte des Buches zusammenfasst. Es gibt schlicht inhaltliche und gestalterische Konventionen, die sich über einen langen Zeitraum erprobt haben.

Das digitale Buch ist anders, vielleicht lässt es uns aus diesem Grund derzeit noch etwas ratlos zurück, denn wir wissen eben noch nicht, wie ein digitales Buch genau ist, was wir von ihm zu erwarten haben. Ein zentraler Unterschied ist die Trennung von Buchinhalt und -gestalt vom eigentlichen Lesegerät: das, was ich in der Hand halte, ist nicht mehr das Buch, sondern eine Hülle für unbegrenzt viele Bücher. Ein abstrakter Container mit Benutzeroberfläche. Damit verbunden sind einige grundlegende Schwierigkeiten: zwar ist das digitale Lesegerät universell, aber es braucht Strom. Ohne Strom kein Buch. Darüber hinaus leuchtet es selbstständig, selten in der richtigen Helligkeit, sondern abhängig vom Umgebungslicht, meist zu dunkel oder zu hell. Dies ist eine technische Problematik, die – blickt man zurück, was sich technisch in der vergangenen Zeit getan hat – mit Sicherheit in wenigen Jahren gelöst sein wird.

Bleiben die Inhalte: Auch sie scheinen vordergründig gebundenes und digitales Buch von einander zu trennen, denn das digitale Buch besteht nicht mehr nur aus Texten und Bildern. Es ist multimedial und entsprechend verlangt es Autoren wie Lesern eine Menge ab. Filme, Tondokumente, Animationen ergänzen das inhaltliche Spektrum und – sofern gewünscht – ist es sogar möglich, den Leser mit dem Buch interagieren zu lassen. Hierbei handelt es sich allerdings nur um verschiedene Ausformungen der Inhalte, es verbindet beide Seiten ein gemeinsamer Kern: das Wissen, die Erzählung, die Verknüpfung von Inhalten und der Drang, den Leser zum Nach- und Weiterdenken anzuregen. Wenn also das digitale Buch das Publizieren auf eine neue Ebene bringen will, wenn es dem Leser eine neue Qualität des Lesens bieten möchte, dann muss die Aufbereitung der Inhalte besonders und anregend sein.

Metaphern

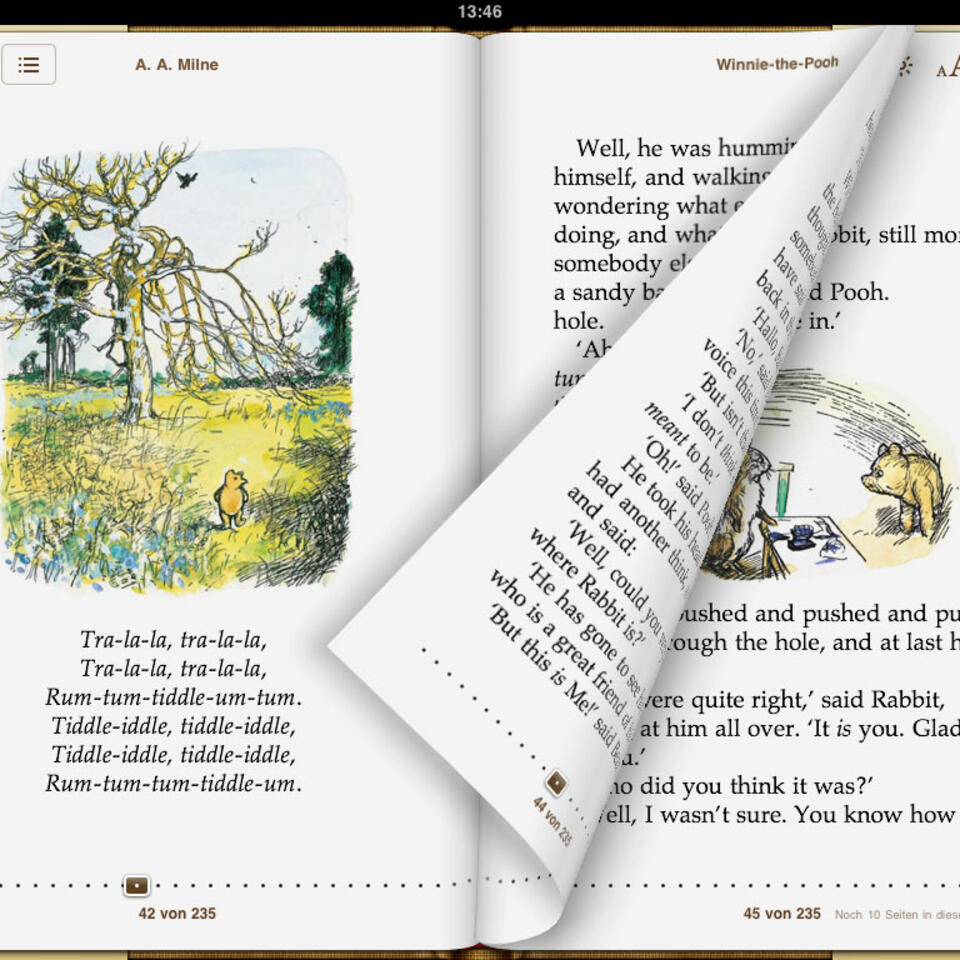

Das vergangenen Jahr hat aufgezeigt, dass viel zu viel mit Oberflächlichkeiten gearbeitet wurde, mit hilflosen Metaphern. Eine Aspekt macht dies für mich besonders deutlich: die Reduktion des Buches auf das Umblättern. Sicherlich verbindet jeder mit dem gebundenen Buch das Papier, die Seite und das Umblättern. Aber im Ernst: Wer hat schon einmal – abgesehen von bibliophilem Interesse – wegen des Umblätterns ein Buch gelesen? Das Umblättern spielt für den inhaltlichen Kern des Buches keine Rolle, es ist vielmehr ein Beschränkung des Objekts. Eine Notwendigkeit. Natürlich bietet das Umblättern einige Nebeneffekte, die erzählerisch genutzt werden können: es schafft eine Pause, ein Innehalten. Da aber alle digitalen Lesegeräte dem Leser die Möglichkeit bieten, die Schriftgröße zu verändern, ist der Seitenumbruch keine feststehende Instanz mehr. Er verändert sich, wird beliebig. Das Umblättern wird zu einer inhaltlich leeren Hülle, die den Lesefluss unterbricht. Denn es stellt sich die Frage, warum der Leser überhaupt umblättern soll, wo doch digitale Medien von der Begrenzung des Papierformates befreit sind. Es gibt eine in alle Richtungen offene Bühne, die bespielt werden kann, und es gibt ein Methode, die seit zwei Jahrzehnten eingeführt und etabliert ist: das Scrollen.

Neue Ideen

Die meisten digitalen Veröffentlichungen des vergangenen Jahres haben mich ernüchtert zurückgelassen. Es gibt aber eine ganze Reihe von neuen Ideen, die ich für die Entwicklung des Buches hoch spannend finde und die es wert sind, in einigen Jahren rückblickend erneut betrachtet zu werden.

Lesenswertes

Im vergangenen Jahr gab es für mich insbesondere zwei lesenswerte Autoren, die sich mit dieser Thematik auseinander gesetzt haben: Oliver Reichenstein von den Information Architects und Craig Mod, Buchautor und -gestalter. Interessanterweise leben beide Autoren in Japan beziehungsweise haben bis vor kurzen dort gelebt. Hervorheben möchte ich einige ihrer Texte, die ich jedem, der sich für dieses Thema interessiert, zur Lektüre empfehlen kann:

Physical books and e-books are both text at their cores. Book designers long ago established rigorous rules for laying out text blocks so they disappear to the reader. They took pride in turning the physicality of a book into a tool for efficiently and elegantly getting information into the mind of the reader. As any good typographer knows: the best typography goes unnoticed. Our e-readers seem to have forgotten this heritage. They’ve forgotten that their core purpose is simply to present text as comfortably as possible; to gently pull the reader into the story. Every other aspect of experiencing a book is predicated on this notion.

You often hear the argument that the iPad is all new and the Internet is all shit (too cold, too technical, not pretty enough), so the nerds should be ignored. After all, the iPad is closer to printed magazine than that damned Internet, right? No, it’s not. It’s a touch screen device. Touch SCREEN device. The fact that you touch it doesn’t mean that it’s like print. As a matter of fact it’s lightyears away from print.

In printed books, the two-page spread was our canvas. It’s easy to think similarly about the iPad. Let’s not. The canvas of the iPad must be considered in a way that acknowledge the physical boundaries of the device, while also embracing the effective limitlessness of space just beyond those edges. We’re going to see new forms of storytelling emerge from this canvas. This is an opportunity to redefine modes of conversation between reader and content. And that’s one hell of an opportunity if making content is your thing.

Es wird spannend sein zu beobachten, wie sich das Buch in der digitalen Welt entwickelt. Gute Ansätze sind da, die hoffentlich bald so manchen hilflosen Versuch der Verlagsindustrie vergessen machen werden.